おさるくん

おさるくん

目次

大まかなお通夜の歴史とお通夜の意味

おさるくん

おさるくん

歴史を知れば「お通夜」が見えてくるよ!

- お通夜の由来は亡くなったお釈迦様を囲って弟子たちが一晩中語り合ったことから

- 遺体の腐敗や匂い消しのために夜通しで香を炊き続けるという必要性もあった

- 保存技術が進化し、簡素化して夜通しではなく1~2時間の「半通夜」になった

- 様々な事情で葬儀・告別式に参加しづらくなったため、「お通夜」にのみ参列することが多くなった

また、関係者も全国各地に散らばっている事が多く、葬儀・告別式に参加することが困難になってきています。

そのため、親戚やごく親しい友人・知人を除き、一般会葬者は「お通夜」にのみ参列する傾向が高くなってきたのです。

お姉ちゃん

お姉ちゃん

お通夜が行われるタイミング

お通夜は故人が亡くなられた翌日もしくは翌々日に行われるのが一般的です。ただし亡くなられた時間が夜中である場合などは、当日の夕方から行うこともあります。

お通夜の時間帯は18~19時に開始されることが多く、その30分~1時間前から受付開始です。所要時間は1時間程度となります。

葬儀・告別式が行われるタイミング

一般的には、お通夜の翌日に葬儀・告別式が行われます。ただし火葬場の空き状況によって、数日ずれてしまうこともあるでしょう。

また葬儀・告別式は「友引」を避けるべきという風習もあるため、後ろ倒しにして行うこともあります。

基本的にはお通夜だけ出れば良い

おさるくん

おさるくん

「葬儀・告別式」は日中行われるもので参加が難しい場合も多いので、前述の通りお通夜が告別式が持っていた追悼の役割を担うようになってきているのです。

そのため、葬儀に出席すべき親族や、どうしても告別式に参加したい近しい友人・知人など以外は、お通夜にのみ参列するというのが一般的です。

この境界線については、この後詳しく説明します。

また、これは葬儀関係全般に言えることですが、地域や家、宗旨・宗派ごとに考え方が異なっているので、確認できるならしておくべきです。

葬儀・告別式に出る時はお通夜にも出ないといけない?

では、例えばあなたが故人と生前とても仲がよく、葬儀・告別式に出席したいと考えていた時、お通夜にも出る必要があるのかという疑問があります。

結論から言うとこれは「どちらか片方だけで大丈夫」で、もちろん「両方出ても大丈夫」です。

現在では前述した通夜の変化や、葬儀と告別式が一体となっていることからも、昔とはそれぞれの儀式が持つ意味合いがだいぶ変わってきました。

昔からの儀式を意識した厳格な葬儀でもない限り、自分のスケジュールにあわせて出席するということで大丈夫です。

お通夜と葬儀・告別式の出席するべき間柄の境界線

前項で「自分のスケジュールに合わせて出席する」ことを伝えましたが、スケジュールを調整するべき関係性も存在します。

ここからは、お通夜と葬儀・告別式の出席するべき間柄の境界線を見ていきましょう。

まずは葬儀・告別式の意味を理解

お通夜は「葬儀の前に故人との時間を過ごし別れを惜しむ」というのが目的です。そして葬儀・告別式は「正式に故人とお別れする」というものになります。

また最近では葬儀と告別式は同じものとして一括りにされていますが、葬儀は「遺族が故人とお別れをする」もので、告別式は「一般参列者が故人とお別れをする」ものです。

お通夜・葬儀・告別式を総称して「葬式」と言います。

お通夜に出席する人

基本的にはお通夜に出席するべき人の明確な境界線やルールはありません。故人やその関係者への気持ちを優先して考えて良いです。

たとえば家族・友人であれば当然出席するべきですが、面識がある知人程度の場合は悩んでしまいます。その場合、少しでも「お世話になった」「手を合わせたい」という気持ちがあるのであれば、出席するべきだといえるでしょう。

また直接面識のない友人・知人の家族などの場合は、家族を亡くした友人・知人に言葉を伝えたい気持ちがあれば出席します。大切な人を亡くした時に、誰かに慰めの言葉をかけてもらうことで心が救われることがあるものです。

仕事関係の人が亡くなられた場合

仕事の関係の人のお通夜の出席については、職場での決まりや慣習を確認しましょう。

一般的にはお通夜のみの出席すれば良いとされていますが、会社の代表として出るのであればお通夜と葬儀にどちらも出席することが多いです。

葬儀に出席する人

葬儀は、親族であれば3親等以内は出席するべきとされています。

- 1親等:自分と配偶者の父母・自分の子供・子供の配偶者

- 2親等:自分と配偶者の祖父母・自分の孫・配偶者の孫

- 3親等:自分と配偶者の曾祖父母・自分と配偶者の叔父・叔母・甥・姪

ただし遠方であったり、付き合い方であったりで出席するべきかは異なるでしょう。

また4親等の従姉妹・従兄弟は親しいのであれば出席することが多いです。

お通夜の出席に関する常識

お通夜の出席について「自分は出席してもいいのか?」「どうしても出席できない時はどうしたらいい?」という疑問を解決していきます。

お通夜の案内がなくても出席していい?

直接遺族からお通夜の案内がなく、人から聞いて知ることもあります。故人との関係によって判断するところですが、もし遺族と連絡がとれればお通夜の日程と出席の可否について尋ねてみましょう。

一般的には案内がないのであれば、故人の遺族と面識やつながりがあればお通夜、そうでない人は葬儀に出席します。

家族葬の場合は出席しないほうがいい?

もし家族葬を行う場合は、基本的には自粛するのがマナーです。

訃報の知らせをもらった時に、お通夜や葬儀の形式を確認しておくようにしましょう。

お通夜に出席できない時はどうすればいい?

お通夜や葬儀は突然案内がくるために、どうしても都合がつかないこともあります。

もしお通夜や葬儀に出席できない場合は、

- 弔電

- 共花

- 香典

を送ると良いです。

弔電・供花はお通夜の前までに送るようにします。

郵便局のレタックスやインターネットの電報サービスを利用するか、NTTの115やD-mailなどが一般的です。宛先は喪主か「〇〇家喪主・ご遺族様」として、葬儀場に直接送ります。

香典はお通夜に出席する人に預けて出してもらうか、現金書留で葬儀後2週間以内に届くように送ってください。

もし弔問に行ける日があれば、遺族に連絡をしたうえで香典をもって訪れるのでも良いでしょう。

一番の悩みどころ「恥をかかないためのお通夜の服装」

本来は平服だったが、今では基本は喪服で良い

本来お通夜は、訃報を受けてから時間なく行われるものなので平服(普段着)でも良い、また通夜前の弔問のように喪服だと死を準備していたと思われて逆に不適切とも言われていました。

ですが、今ではお通夜のみに参列する人が増え、お通夜が故人との最後の別れの場になってきており、喪服を着用することが一般的です。

お通夜に参列する際の服装ですが、深く考えずに冠婚葬祭用のブラックスーツ・ブラックフォーマル(喪服)を着て行けば問題ありません。

もちろんネクタイも靴下も靴も黒で揃える必要があるのは言うまでもありません。

金具類(ネクタイピン、結婚指輪以外の指輪、靴の飾り等)は避けるようにしましょう。

急なお通夜の場合は地味な色のスーツ

基本的に訃報は突然届くことが多いため、お知らせからお通夜までが短いものです。

ブラックスーツの準備が整わない場合は、地味な色合いのスーツでも構いません。

たとえばグレーや紺などのスーツを着用して、ネクタイはスーツの色に合わせます。

女性も同様で、急な場合は地味な色のスーツでパンツでもスカートでも問題ないです。

喪服の基本ルールは 遺族≧参列者

和服は避けたほうが良いです。

葬儀や法事を通して「遺族・親族よりも格式が上の喪服を着てはならない」という決まりがあります。

そして、最近では喪主や遺族も準喪服であるブラックスーツやブラックフォーマルを着ることが多いので、それよりも格上になる正式喪服は参列者は着ることはありません。

身につけるモノ

男性

男性が身につけるモノとしては、ベルト・靴・靴下ですが、基本的にはすべて黒で統一します。靴はツヤが目立たないもので、金具などがついていないシンプルなものにしましょう。

もし仕事から直接お通夜に行くのであれば、ネクタイと靴下はコンビニなどで黒を購入して付け替えるようにします。

またハンカチを持つのもマナーですので、白か黒のハンカチを用意してください。

女性

女性が身につけるモノとしては、髪留め・ストッキング・パンプスがあります。これらは、すべて黒でシンプルなモノに統一すると良いです。

ストッキングは肌が透けて見える程度で30デニール以下のものを選びましょう。

冬のコート

寒い時期にお通夜に出席する時は、セーターやコートを着用しているでしょう。コートやセーターも黒で、シンプルで光沢のないものを選びます。

毛皮やファーがついたコートは動物の殺生を連想させてしまうのでマナー違反です。取り外しが可能なものであれば、必ず取り外して着用します。

コート・手袋・マフラーなどの防寒着は、場内に入る前に脱ぐのがマナーです。どうしても寒く焼香場所も外である場合は、焼香時のみコートを脱ぐのでも問題ないでしょう。

身につけてはダメなモノ

喪章は遺族がつけるもの

出先で喪服が用意できなかったなどの理由で喪章をつけて参加すればいいのかという質問もありますが、喪章は遺族が身に付けるものなので参列者がつけてはいけません。

出先の場合は派手な服装を避けて平服で向かうようにしましょう。

本来的な意味合いでは平服でも大丈夫ですが、「失礼だ」と誤解されることも多いので、突然で用意できなかった旨をしっかりと伝えるようにしましょう。

殺生を連想させるものはNG

男女とも殺生を連想させる毛皮のマフラーやコートも身に着けてはいけません。

メイクは自然に、肌の露出はNG

女性の場合、メイクは派手にせずあくまでも自然なもので、マニキュアや香水はつけないのが礼儀です。

ストッキングは黒を着用し、素足では行かないようにします(肌の露出はNG)。

アクセサリー類は注意 一連のパールはOK

結婚指輪以外のアクセサリーは着用しないのがマナーですが、唯一の例外はパールのネックレスです。

パールは「涙の象徴」なので失礼には当たらないとされています。

ただしパールのネックレスをつける場合、二連のものは絶対につけてはいけません。

二連のものは「重なる」という意味合いがあり、お通夜や葬儀・告別式の場にふさわしくないからです。

望ましい髪型

これまでの常識としては、茶髪であれば一時的にヘアースプレーをかけてでも黒髪で参列すべきと言われていました。

しかし、時代は移り変わり現代は多様性の社会であり、茶髪は一般的になりました。

よって、遺族の方が不快に思わない範囲で考えるのが現実的だと思います。

男性はボサボサな髪型、前髪が極端に長い場合は適当な量のワックスでしっかりと整えるように留意しましょう。

女性であれば、ロングヘアの方だと後ろで一つにまとめる、ヘアーアクセサリーはシンプルな控えめなものを使用するといったことに留意しましょう。

おさるくん

おさるくん

服装についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をお読みください。

葬儀や法事で恥をかかないための服装・喪服・持ち物のマナーまとめ

葬儀や法事で恥をかかないための服装・喪服・持ち物のマナーまとめ

数珠については必ずしも必要ではありませんが、詳しく知りたい方は下記の記事をお読みください。

これでバッチリ!「数珠」の意味、持ち方、選び方まで

これでバッチリ!「数珠」の意味、持ち方、選び方まで

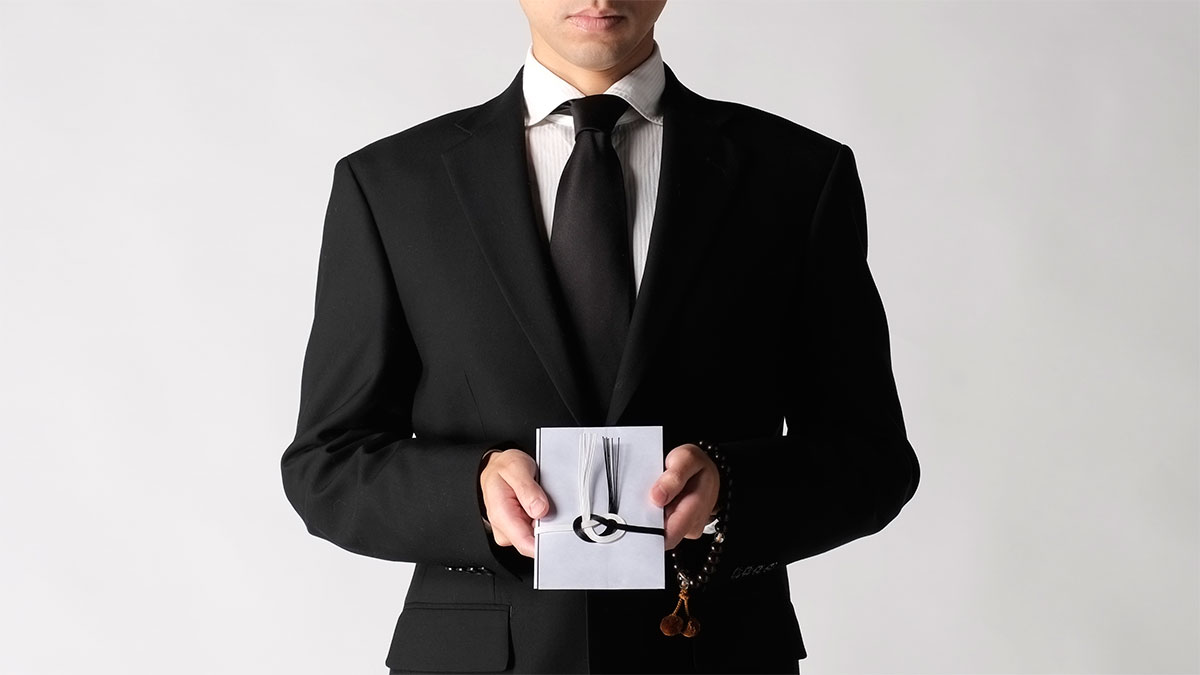

お通夜における香典について

香典って?

香典とは、不祝儀袋に現金を包んだもので、お通夜や葬儀に持参するものです。「香」はお香であり、「典」はお供えものを意味しています。

故人への供養とお通夜や葬儀での出費を助ける意味合いもあるものです。

お通夜に持参?それとも告別式に持参?

お通夜にも告別式にも参列する場合はどちらに香典を持参するのが正しいのでしょうか?

答えはいずれかに持参するということになります。

お通夜と告別式に出席する場合で、お通夜で香典を出しているのであれば、告別式では記帳のみです。どちらにも持参してしまうと「不幸が重なる」という意味で失礼になってしまうので気をつけましょう。またどちらにも出席する場合は、お通夜で先に渡すのが一般的です。

ただし、急に連絡を受けてお通夜に参列する場合は、不幸を事前に予期していたという印象を与えてしまうため、この場合は告別式に持参します。

もちろんお通夜にしか参列しない場合は、お通夜に持参することになります。

香典の相場は?

故人が親戚関係にある場合は、10000円以上、親族以外の場合は香典は5000円ほど包むのが一般的です。親兄弟など近い人物の場合はより多く包む傾向があるようです。

ただし、上記は一般的な金額であり、実際は付き合いの程度によっても包む金額は変わってきます。分からない場合は身近な人に相談してみると良いかもしれません。

遺族は香典返しをする必要があり、受け取った香典の半額程度が相場です。即日返せるように2,000~3,000円程度の香典返しが品物として用意されています。そのため香典の金額が低いと遺族の負担になってしまうので気をつけてください。

香典袋について

香典袋は無難に無地袋がよいでしょう。

例えば、蓮の花が描かれた香典袋は仏教用ですので、それ意外の宗教では不適当です。

また、ユリの花や十字架が描かれたものはキリスト教式です。

無地袋はどの宗教にも使えます。

1万円までの香典の場合は、水引きが印刷された略式香典袋、1万円以上から水引きがかけられたものといったように、金額にあわせて選ぶの作法になっています。

香典袋の表書きは何と書く?

仏教では亡くなってから四十九日間は閻魔大王による裁きが行われるとされています。

したがって、四十九日法要以前はまだ「霊」から「仏」にはなっていないので、四十九日より前は「御霊前」になります。

ただし、浄土真宗は死後すぐに仏様になるという考えですので、お通夜でも「御仏前」を使用します。

そのため、宗派は事前に確認しておくのが望ましいです。

香典袋の書き方

使うものは筆または筆ペンで、薄墨のものを使います。不祝儀袋の水引きから上の場所に「御霊前」などの表書きを書き、水引きの下に自分の名前をフルネームで書きます。

その他、代理人として弔問する場合や連名するときの書き方など、さらなる香典の詳細をお知りになりたい方は下記記事をお読みください。

香典の渡し方

香典は受付で渡すのが一般的ですが、受付が設置されていない場合は遺族に手渡しするようにします。受付では「このたびはご愁傷様です」などとお悔やみの言葉を述べてください。

不祝儀袋をふくさから出したら、受付の人に表書きが正面になるようにして両手で渡します。

【2024年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方

【2024年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方

お通夜の流れ

お通夜の基本的な流れと会場についてからのするべきことを紹介します。

- 受付

- 着席

- 読経

- 焼香

- 喪主挨拶

- 通夜振る舞い

- 終了

喪主挨拶までで1時間程度、通夜振る舞いが1時間程度です。18時から開始して、終了が20時頃になることが多いでしょう。

会場についたら

最近のお通夜は自宅ではなく斎場のような場所で行われることが多いですが、参列する場合は斎場の係員の誘導に従います。基本的な流れは次のとおりです。

- 受付にて簡単にお悔やみの言葉を述べる

- お香典を渡し、芳名帳に記帳をする

- 柩が安置されていて祭壇のある部屋へ入りお焼香を行う

- 通夜振る舞い(地域によっては無いことも)

お悔やみの言葉・挨拶の例

お通夜に駆け付けて遺族と対面した時、一体どのような声を掛けて良いのかわからなくなることがあると思います。

一般的には「この度はご愁傷様です」というのがよく使われるフレーズですが、妙に形式ばっているところもあって言いにくいという人もいるでしょう。

そのような場合は「本当に急なことでびっくり致しました」「●●さんには本当に親しくして(よくして、お世話して)頂いて・・・」「・・・非常に残念です」というような表現が比較的使いやすいでしょう。

出来れば最後に「何かお手伝い出来ることがあれば(困ったことがあれば)いつでもお声掛け下さいね」のようなことを付け加えると良いかもしれません。

お悔やみの言葉 例文集 2024年版

お悔やみの言葉 例文集 2024年版

おさるくん

おさるくん

お焼香の作法

お焼香の作法は地域や宗派によって多少異なりますが、基本的には以下のとおりです。

- 遺族・親族に一礼

- 祭壇に向かって一礼した後に合掌

- 「香炉の右側にある抹香を右手の親指と人差し指、中指の3本でつまみながら手を返して目の高さまで持ち上げ」

- 「香炉の左側の少し上まで下げ、指をこすりながら抹香を落とす」

- ③④を3回行い、合掌

- 遺族・親族の順に一礼をして退場(もしくは元の場所に戻る)

ただし、最初の合掌が省略されたり、人数が多い時は3回お焼香をするところを1回のみにすることなどもありますので、指示に従ったり周囲の人に合わせるなどして臨機応変にするべきでしょう。

お焼香についてさらに詳しく知りたいときは下記の記事をお読みください。

知っておきたい焼香マナー | 作法・仕方・やり方、回数など

知っておきたい焼香マナー | 作法・仕方・やり方、回数など

動画でお焼香の作法をみてみよう!

通夜振る舞いは断らずに頂くのがマナー

お焼香をした後はいわゆる「通夜振る舞い」といって食事やお酒、お茶などを勧められることがあります。

これは故人を供養する意味合いのあるものですので、断らずに頂くのがマナーです。

実際に食べなくても良いので、せめて割り箸を割って食べ物を少量取り分け箸をつけたり、飲み物をひと口くらいは頂くようにしましょう。

また地域によってはお持ち帰りをする形のところもあります。

お通夜の所要時間

お通夜の所要時間ですが、弔問客の数にもよりますが概ね1時間ぐらいみておくのがよいです。

その後、通夜振る舞いという食事の時間が1〜2時間ほどありますが、弔問客は長居しないことがマナーとされていますので、こちらも1時間ぐらいみておくのがよいです。よって、合計で2時間ほどみておくとよいでしょう。

遺族や親族の場合は、開始の1時間ほど前から集合して受付の準備などを行います。通夜振る舞いの後は参列者を見送らなくてはいけないので、3時間以上かかると思っておくと良いです。

お通夜の開始時間は一般的には18時から19時ぐらいとなります。仕事時間の兼ね合いで開始時間に間に合わないこともあると思います。

しかし、お通夜は急に連絡が来ることもありますので、30分から1時間程度の遅刻であれば参列すべきです。遺族の方も忙しいのにかけつけてくれたと感謝してくれることでしょう。

まとめ

- 一般的にはお通夜にのみ出席することが多い。(告別式は一般的に家族・親族とごく親しい人のみ。)

- 喪服はブラックスーツ・ブラックフォーマルで良い

- 香典は受付に渡す。受付がない場合は喪主・遺族に渡す。

- 焼香のやり方がよく分からない場合は周りに合わせよう