いよいよ通夜です。通夜は昔はごく親しい人で夜通し過ごすものでしたが、現在では一般の弔問者が多く参列するものへと変わっているところがほとんどです。

【葬儀の手順】

通夜を執り行う側として色々と抑えておきたいポイントを確認していきましょう。

目次

通夜の準備をする

通夜では、次の3つの準備が必要となります。

- 供花・供物の配置

- 返礼品の準備をする

- 僧侶のお迎え

それぞれをみていきましょう。

供花・供物の配置

供花・供物が届いたら、祭壇の中心に近い方から順に並べます。

喪主、遺族、親族、友人・知人、会社・仕事関係の順に並べます。

供花・供物の贈り主は記録しておきます。

【関連記事】

お葬式の花の種類と贈るときのマナー「供花・枕花・一本花・花輪・献花」の違いとは

通夜振る舞いの準備をする

弔問へのお礼として弔問客へ食事を出すことを通夜振る舞いと言います。

本来は肉・魚を用いない精進料理です。現代では特に気にする人は少なくなりました。

葬儀社と打ち合わせをしてメニューと数を決めておきましょう。

弔問客数が多かった場合に追加対応できるかどうか葬儀社に確認しておくと安心です。

注意点としては、地域によっては通夜振る舞いの風習が無かったり、薄れてきているところもあることです。

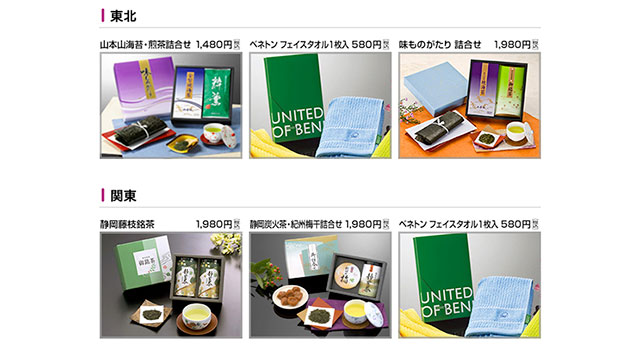

返礼品の準備をする

画像引用:イオンの返礼品より

返礼品は3つに分類されます。

- 会葬返礼品 … 香典の有無にかかわらず弔問客全員に渡す返礼品

- 通夜返礼品 … 通夜振る舞いに出席せずに帰る人への返礼品 =通夜振る舞いの代わり

- 香典返し … 香典をもらった人にお礼として渡す返礼品 ※即日返しの時のみ

3の香典返しは四十九日法要が終わった忌明けに「後返し」で贈っていましたが、現在は当日に渡す「即日返し」も増えてきているようです。

僧侶へのお布施は葬儀の時にまとめて渡すことが多くなっているようです。僧侶自らが来場したときに渡すお車代、通夜振る舞いを欠席したら渡す御膳料などがいる場合もありますが、これも葬儀後にまとめて払うことが多いです。お布施を渡すタイミングは葬儀社と相談してみるとよいでしょう。

【関連記事】

私の葬儀費用高すぎ?費用を抑えるための工夫。お葬式でかかる費用を徹底解剖!

僧侶のお迎え

僧侶が通夜会場にどうやって来るかを確認しておきます。

僧侶自らが自家用車等で来場するのか、誰かが送迎するのか、ハイヤーを手配するのかを決めます。

僧侶が到着したら喪主が挨拶して、葬儀社とともに葬儀の進行を確認していきましょう。

重要なのは地域・家によって通夜の意味合いが異なる点です。

今では告別式に弔問せずに、通夜にのみ弔問する人が増えた為、会葬返礼品と通夜返礼品の区別がなくなっていることもあります。

通夜にはごく親しい人だけが出席し、一般の人は告別式で弔問するという昔ながらの風習が残っているところもあります。

結局は自分の開く通夜式がどのような形式なのかを確認することが重要です。

通夜式

次に通夜式についてみていきます。

以下の流れで行われますので順を追ってご確認ください。

通夜開式

通夜の定刻になると僧侶が入場します。

通夜式が始まります。

読経・焼香・法話

僧侶による読経がはじまります。

読経の途中に僧侶または司会者による案内で焼香を行います。

一般的には祭壇の前に移動し立って焼香をする「立礼焼香」が一般的ですが、畳などの場合は立たずに膝で移動する「座礼焼香」、また自宅などで多いのが香炉を回して焼香をする「回し焼香」もあります。

詳しくは焼香のページを参考にしてみてください。

読経の後、僧侶が法話・説法を行うことがあります。

法話・説法の最中には焼香ができない場合があるので、僧侶の指示に従い、法話が終わって僧侶が退場した後に焼香を行います。

通夜挨拶

喪主が通夜挨拶を行うことがあります。

弔問のお礼と葬儀・告別式の日程を手短に話し、通夜振る舞いの席へ誘います。

通夜式後

通夜式の後についてみていきます。

通夜振る舞い

参列者へのお礼として遺族が僧侶や会葬者を接待します。弔問者が帰宅される際に返礼品を渡します。

灯明・線香を絶やさないのが習わしだが、無理はしない

通夜の晩は、灯明・線香を絶やさないのが習わしですが、斎場では消防法の関係で夜間に火を扱うことが禁じられている事が多いです。

翌日の葬儀に向けて無理をせず体を休めましょう。

自宅葬でろうそくを使う場合は、火の元に十分注意する必要があります。

以後の葬儀や法要にも言えることですが、家族・親戚・葬儀社との相談が大事ですので、そのためにもしっかりと予備知識を持っておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

ここまで通夜の流れをみてきました。

次はこちらです

葬儀の流れを知る(4/5) 葬儀・告別式

この記事がお役に立てましたら幸いです。

【葬儀の手順】