いまだに「新型コロナウイルス感染拡大」とその影響が続いています。

外出自粛、イベントの中止や延期など大変な思いをされている方も多いのではないでしょうか?

とりわけお葬式を執り行うべきか、自粛すべきかで迷われている方も多いことと存じます。

そこで、この記事では2021年のコロナ禍において、喪主がどのように葬儀執り行うかべきかを、わかりやすくまとめてみました。

(この記事の下に移動します。)

では、さっそくみていきましょう。

目次

コロナ禍のお葬式事情

現在も、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染がまだ続いていますが、

かつて一般的だった葬儀スタイルも変わってきています。

1.家族葬、直葬が増加傾向です

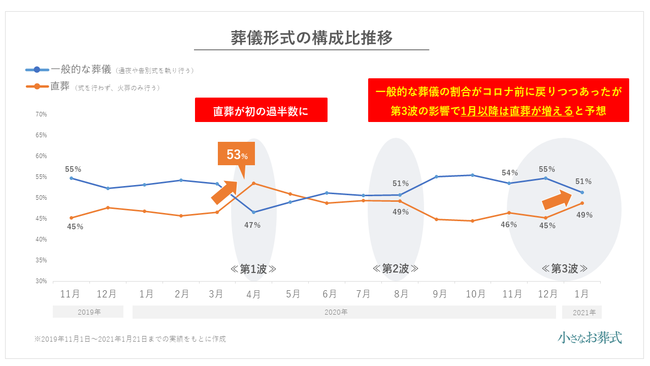

以下は、葬儀サイト「小さなお葬式」を運営する「株式会社ユニクエスト」のアンケート結果(2021年1月公開)の情報に基づきます。

2020年4月の第1波と第3波のときに、式を行わない火葬のみの「直葬」をおこなうケースが増えました。

そして、第1波では「一般的な葬儀」の比率を上回る結果となりました。

※出典:小さなお葬式/PRTIMES

また、緊急事態宣言以降に「家族葬」や通夜を行わない「一日葬」など小規模化の流れが多くなった傾向が見られます。

さらには火葬を事前に行って、コロナ感染が収束したら改めて葬儀を行う「後日葬」のオプションも出てきました。

このように、式をともなう「一般的な葬儀」に限定する必要はなくなっています。

2.受け入れ不可の葬儀社もあります

葬儀で「三密」を100%避けるのは難しいですよね。

そのため、受け入れを辞退する葬儀社もあります。

感染リスクをさけるためです。

以下、アンケート結果です。

参考 コロナ禍における葬儀のニーズ変化と 感染拡大防止策に関するアンケート結果(2021年1月12日時点)小さなお葬式受け入れ辞退の理由は、

- 葬儀社の受け入れ体制が整っていないから

- 対応できるスタッフ人員の少ない

- 風評被害を懸念して・・・

- 斎場でクラスターが発生した際に営業できなくなる

そういった事情が葬儀社が受け入れを辞退する理由と考えられます。

3.徹底したガイドラインの感染対策

もちろん、葬儀社でも万全の感染対策をとるようになりました。

以下のような対策です。

- 入り口にアルコール消毒液を設置する

- 定期的な換気

- 従業員の体調管理

- 入り口でサーモグラフィーによる体温測定

- アクリル板設置による飛沫感染防止

- ソーシャルディスタンスの確保

- 火葬場へのマイクロバスの間隔をあけて着席

- 接触感染を避ける仕組みづくり

これらは、「全日本葬祭業協同組合連合会」が定めている、葬儀業『新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン』に掲載されています。

参考 葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」(第 1 版)全日本葬祭業協同組合連合会各葬儀社では、こちらを遵守し感染対策を徹底しています。

新型コロナ禍でのご葬儀のカタチ

ご家族がコロナで亡くなり葬儀を行う場合、どのようにすればよいのか?

基本的には、厚生労働省・経済産業省が定める以下の、「新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン」に従うことになります。

参考 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン厚生労働省・経済産業省コロナ感染症で亡くなられた方の葬儀

記憶に新しいところでは、コロナ第一波が襲来した2020年の3月から4月にかけての話です。

コメディアンの志村けんさん、俳優の岡江久美子さんがコロナで亡くなったとき次のような報道がありました。

・感染症予防のため、コロナで亡くなると顔もみられないままそのまま直葬される(らしい)

参考 志村さん兄「顔見られず別れ、つらい」遺体にも会えず朝日新聞覚えているでしょうか?

そしてこれは法律などによって、そのような取り扱いになったのでしょうか?

詳細は以下の通りです。

1.死亡者の葬儀はガイドラインに従う

コロナ感染症で死亡した場合、厚生労働省・経済産業省が定める「ガイドラインの感染対策」に従います。

参考 新型コロナウイルス感染症について厚生労働省また新型コロナ感染による「死者の搬送」や「火葬作業」に際し、ご遺体を扱う事業者らには以下の内容への留意が求められます。

- 遺体は「非透過性納体袋」に収納・密封すること

- 遺体の取り扱い時は、手袋、マスク、ゴーグルなどを使用し適切な消毒を行う

ただし、ガイドラインに法的拘束力はありません。あくまでも指針です。

2020年3月にお亡くなりになった志村けんさんの場合は、24時間以内に火葬され、顔を見ることも骨を拾うこともままなりませんでした。

しかし、それは当時政府のガイドライン(第一版の発行は2020年7月29日)による法整備が整っていなかったため、ご遺体からの感染を防ぐための緊急的な措置だったと考えられます。

参考 志村けんさん「コロナ死」した後の残念すぎるプロセスPRESIDENT Onlineしかし、いまでは、ご遺体を「納体袋」に収納・密封するなど感染予防対策をとることによって24時間以内に火葬せずとも、通常の葬儀を行えるようになりました。

このあたりの取り扱いは葬儀社によって対応が異なりますので、自分たちの考えにあった葬儀社選びをしていきましょう。

2.葬儀プラン

コロナ感染者の葬儀は次のプランがあります。(小さなお葬式の場合)

■一日葬

■家族葬

■お別れ葬

■火葬式(直葬)

以上の4つのプランがコロナ禍で感染拡大が続く地域で増加傾向にあります。もちろん、感染予防ガイドラインに基づいた「一般葬儀」も可能です。

詳しくは以下の案内をご参考ください。

3.エンバーミング(遺体衛生保全技術)という方法も

エンバーミングをご存知でしょうか?

エンバーミングとはご遺体を殺菌消毒の上、血液を抜いて防腐処理を施す「遺体衛生保全技術」のことをいいます。

さきほど紹介した通り、ガイドラインにしたがって「非透過性納体袋」に収納・密閉するなど適切な処置をすれば、ご遺体のお顔を拝めます。

しかし、死化粧は最低限です。

また、密閉された袋の窓ごしにしかお顔を拝むことができません。

そこで、エンバーミング処理です。

ご遺体をエンバーミング処理することで、ドライアイスにあてることなく、コロナ禍でない通常の葬儀と同様に、ご遺体の安置、長時間の面会などが可能となります(ただし、防護服、手袋の着用は必須)。

また、火葬までの時間を延ばすことも可能ですので、ゆっくりお別れを告げられます。

料金の相場は30万円前後が一般的となっています。

■エンバーミングは以下をご覧ください(外部リンク)。

>エンバーミング – 株式会社くぼた

では、コロナが流行っている中での葬儀に気をつける点をみていきます。

コロナ禍でお葬式をあげるときの注意点

コロナウイルスの感染予防のために以下を気をつけましょう。

1.密閉・密集・密接の「3密」を避ける

いわゆる「三密」を避けることが求められます。

新しい生活様式に従い、ソーシャルディスタンスを1m 以上、可能であれば2m以上の間隔をとるようにします。

また「時差参列」によって、会葬者を分散させるのが「密」を避けるのに望ましくなります。

送付する葬儀案内通知には、その旨を記載するとよいでしょう。

2.葬儀の簡略化を検討する

ガイドラインに従えばコロナ関連のご遺体であっても「一般葬」としてご葬儀できます。

しかし、通夜を行わずに、

- 一日葬

- 家族葬

- 直葬(火葬のみ)

その場合は、参列者を本当に近しい親族や家族だけなどに限定をします。

なるべく会食は行わずに、お弁当の持ち帰りにしましょう。

あるいは、料理の代わりにグルメギフトをお渡しする形も検討してみてください。

3.徹底した感染予防対策を

喪家も会葬者も手洗い、うがい、マスクの着用、アルコール消毒といった「感染予防対策」が求められます。

とくに高齢者、持病持ちの方は、統計上、コロナ発症後に重篤化のリスクが高いため、出席をご遠慮いただくことも必要となります。

それでも最後のお見送りをしたい参列者がいらっしゃる場合は、オンラインでの葬儀開催を葬儀社にご相談されてはいかがでしょうか?

コロナ禍での葬儀は自粛すべきか?

喪主は「コロナ禍だから、葬儀自体を自粛すべきか」と悩みます。

一方、参列者は「訃報で葬儀参列の案内が届いたがどうすべきか?」と悩まれます。

まずはそれぞれの葛藤をみていきましょう。

喪主と参列者の葛藤と本音

喪主・親族側のジレンマ

以下は、お悩み相談サイトYahoo!知恵袋に寄せられた相談内容です。

- コロナが流行っていても県外の親戚も交えてお別れをした方がいいのでしょうか?

- 両親が遠方に住んでおり、参加させるか悩んでおります。

- 自分の親の葬儀でも自粛するべきだと思いますか?

出典:Yahoo!知恵袋

このように、喪主の立場として、葬儀を自粛すべきか、参列者を招くかを迷われている傾向です。

参列者の本音は・・・

- 葬儀の参加を自粛すべきだろうか?

- 呼ばれているか正直、行くのをためらっております。

- 来るなと言われているが、コロナでずっと会えないままだったので最後くらい会いたい

出典:Yahoo!知恵袋

参列者はこのようにお別れに立ち会いたい反面、本音を言えば「行きたくない」「自粛していたい」と思われている方も多くみられました。

つながりを大事にしつつも、迷われている方も多いみたいですね。

では葬儀は自粛か、あるいは実施か

故人との別れは簡単に済ませていいものではありません。しかし、このご時世ではやむなく葬儀を行わない判断もせざるえないこともあります。

とはいえ、葬儀をまったく行わないのは心苦しいものです。

そこで、先ほど紹介した「一日葬」や「家族葬」、このあと紹介する「オンライン葬儀」や「後日葬」といった代替案を提供している葬儀社もあるので検討されてはいかがでしょうか。

葬儀は「不要不急の用件」には当たらない、いわば「必要早急の用件」だからです。

ただし、法律上問題がなくても、世間の目があります。それに葬儀クラスター(集団感染)が発生しないとも限りません。そのため喪主、参列者ともに葛藤が多い現状となっています。

さて、ここからは「新しい生活様式」に適したカタチで生まれた、葬儀形式をご案内いたします。

コロナ禍中の新たな葬儀形式

「ニューノーマル」な葬儀が増えています。

葬儀の自粛をしてもできることがあります。

オンライン、リモート、後日葬儀をあげるなどです。

やむなく葬儀ができない場合は、こちらをご検討ください。

1.オンライン葬儀

オンライン葬儀、または、オンライン会葬ともいわれます。

オンライン電話サービスには、

- LINE

- Skype

- Zoom

「YouTube」によるLIVE配信(限定公開)を行っている葬儀社もあります。

外出不要であることから、遠方の親族でも参加できます。

長野市の「ブライト信州」様のオンライン会葬の構築をさせていただきました。

新型コロナウイルスの感染リスクを避け、体調に不安がある人や遠方在住者もウェブ参列できるサービス。

専用カメラを天井吊で配置し遠隔で配信設定をする方法と、端末カメラを使用する2種類の方法を使って葬儀の模様を撮影し、ユーチューブに限定公開してリアルタイム配信します。

ユーチューブ配信なので、パソコン、タブレット、スマートフォンとあらゆる端末で閲覧可能となるため手軽に参加できるためすでに全体のおよそ3割の葬儀で希望があるということです。

出典:オンライン会葬導入事例:長野市の「ブライト信州」様/Life・seed

ただし、オンライン葬儀に積極的に参加している葬儀社はまだまだ少ないのが現状です。

オンライン葬儀をご検討の場合、詳しくは葬儀会社にご確認ください。

2.ステイホーム葬(自宅葬)

故人に思い入れがあるご自宅で、人との接触を極力減らしながら、葬儀を行いお見送りをしていきます。

ステイホーム葬のメリットは、「密」にならないこと、また葬儀場でないため式場費用がかからないことです。

ご遺体をご自宅でご供養し火葬したのち、自宅で葬儀する形の自由度の高いご供養方法です。

ご自宅で手を合わせてご供養したい場合には、「遺骨ペンダント」「ミニ骨壷」など手元供養品で自宅供養という方法もあります。

3.後日葬

火葬だけを行い、後日コロナが収束してから葬儀を行います。

一周忌や三回忌のタイミングで、改めて葬儀を行ってご供養してあげましょう。

コロナ葬儀での喪主の挨拶、訃報連絡の例文

コロナ禍での喪主の挨拶の例文、死亡通知の出し方をご説明します。

※以下は一般的な例文です。最終的には故人や喪家の宗派に文面を合わせてください。

喪主・親族の挨拶

通夜や告別式での、喪主の挨拶例文は以下の通りです。

通夜でのあいさつ例文

亡き〇〇も喜んでいるものと存じます。

明日の葬儀は〇時より〇〇斎場にて執り行います。ご会葬いただければうれしく存じます。

本来ならば、お食事を用意し、故人を偲ぶところですが、コロナ感染予防の観点から、皆様方にお持ち帰りの品をご用意いたしました。ご自宅にて故人を偲んで頂けましたら、幸いに存じます。

本日は誠にありがとうございました。

告別式でのあいさつ例文

生前、亡き〇〇が賜りましたご厚誼とご厚情に代わって深くお礼申し上げます。

皆様に見守られて、〇〇も喜んでいるものと思います。

尚、コロナ禍で感染予防のため、この後は席を設けずに皆様方にはお持ち帰りの品をご用意いたしました。ご自宅にて故人を偲んで頂けましたら、幸いに存じます。

本日は誠にありがとうございました。

死亡通知、訃報で辞退を伝える場合の例文

葬儀後に訃報を伝える死亡通知の例文

父 田中二郎 儀 かねてより入院中のところ 去る令和3年1月7日 享年92歳にて永眠いたしました

葬儀につきましては、昨今の状況を考慮し、近親者のみで相済ませましたことをご報告させていただきます

本来であれば早急にお知らせすべきところ ご通知が遅れましたこと深くお詫び申し上げます

ここに故人が生前賜りましたご厚誼、ご恩情に心より御礼申し上げます

敬白

令和3年1月21日

〒〇〇〇-△△△△

住所

喪主 田中三郎

訃報の際に辞退に伝える場合の例文

父 田中二郎につきまして去る令和3年1月6日に永眠しました

ここに故人が生前賜りましたご厚誼、ご恩情に心より御礼申し上げます

なお 誠に勝手ながら故人の生前の遺志により家族葬で執り行うことにいたしました

また恐縮ではございますが、御香典、弔電、供花等の御供物、葬儀後の弔問についても、ご遠慮くださいますようにお願いいたします。

敬白

令和3年 1月21日

〒〇〇〇-△△△△

東京都新宿区□□□□□1-2-3

喪主 田中三郎

・・・

最後に、コロナ禍での葬儀社選びのポイントをお伝えします。

コロナ禍での葬儀業者選びのポイント

これまで2021年4月時点での、喪主が気をつけたい注意点や、コロナ禍でのお葬式事情をお話してきました。

コロナ禍で増えつつある「家族葬」「一日葬」「直葬(火葬式)」などの葬儀スタイルに合わせて、「オンライン葬儀」「ステイホーム葬」「後日葬」などの選択肢もあることをご理解いただけたと思います。

では、実際に葬儀社を選ぶとしたらどのようなポイントを意識すればよいのでしょうか?

それには以下の3点を心がけている葬儀業者を選ぶとよいでしょう。

選び方1.「感染拡大予防ガイドライン」に遵守している

葬儀業者が、先述の 葬儀業「ガイドライン」や厚生労働省・経済産業省の提示する「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に遵守している旨を明示できているかを確認しましょう。

葬儀業者が、以下の感染予防対策を講じていると安心です

- 座席をずらして「密」を回避している。

- アクリル板を設置して飛沫を防いでいる。

- 葬儀の際にドア、窓を開けて換気をしている。

- 広い式場で「3密」を避けている。

独自の「感染予防ガイドライン」を設けている葬儀業者もあります。詳しくは、各葬儀社ホームページをご覧ください。

選び方2.コロナに特化した葬儀プランを提供している

コロナ禍では、できるかぎり「三密」を避けられる小規模な葬儀スタイル(次の3項目)が望まれています。

- 直葬(火葬式)・・・式がなく火葬のみ

- 家族葬・・・少人数で通夜・告別式を行う

- 一日葬・・・告別式のみ一日で行う

また、あるとうれしいのが次の3プランです。

- オンライン葬儀

- 自宅葬(ステイホーム葬)

- 後日葬

葬儀社によって対応できないプランもあります。感染状況を鑑みながら、必要なプランを提供している葬儀社を選んでいきましょう。

選び方3.葬儀費用を抑えた葬儀プランを提供している

コロナ禍ではとくに、葬儀費用を抑えて満足度の高いお葬式を執り行いたいというのが本音ではないでしょうか。

葬儀は大規模でなくて構わない。小規模で行いたい、その代わり、少しでも葬儀費用を抑えることで、浮いた今後の生活費に当てたいなど、ご家庭ごとのご事情もあるでしょう。

そこで大切になるのが、ご自身にあった葬儀プランを提供している明朗会計な葬儀社かどうかです。

以上の3点を満たした葬儀社を選びます。

そのひとつが「小さなお葬式」です。

サイトのトップページで、葬儀業「感染拡大防止ガイドライン」に準拠した葬儀を提供することを謳っています。

いまは多人数の参列者で会葬するよりも、少人数で感染予防をした上での葬儀が好まれます。

その点「小さなお葬式」が提供する「一日葬(いちにちそう)」は、ご遺族にも参列者にも精神的・経済的な負担を軽減できるプランです。

当日に告別式のみを行い、参列者は宿泊の負担がありません。

また人との接触機会を減らせます。「三密」を避けるのに役立ちます。

「小さなお葬式」は、無料で資料請求できます。

少人数・小規模で葬儀費用を抑えたい場合であれば、ガイドラインに準拠した「小さなお葬式」を検討をなさってはいかがでしょうか。

それでは、コロナ禍ではありますが、故人さまが安らかにご永眠されますようにお祈り申しあげます。

■『手紙・はがき・一筆箋の書き方マナー大全』/杉本 祐子(著)/主婦の友社(出版)